《宁夏回族自治区社会信用条例》施行恶意欠薪等17类行为将被列入严重失信主体名单

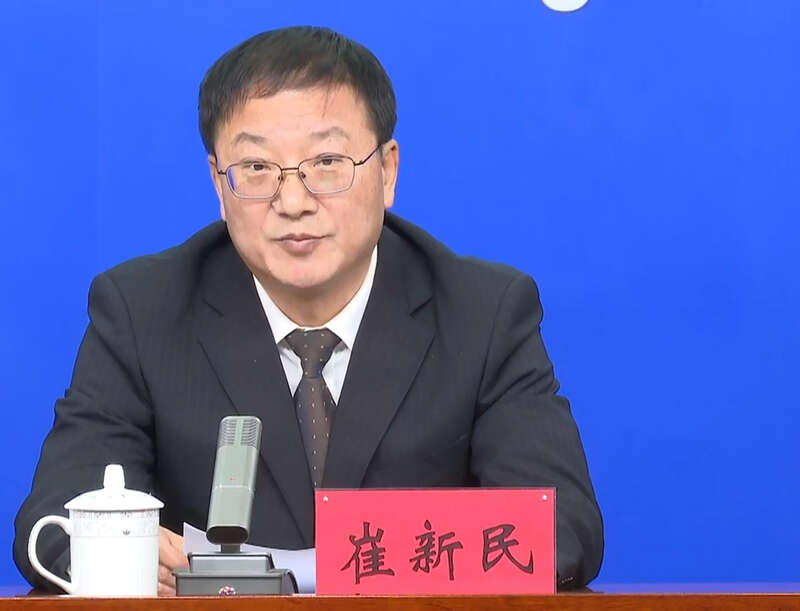

中国青年报客户端银川1月30日电(中青报·中青网记者焦敏龙)《宁夏回族自治区社会信用条例》(以下简称《条例》于2024年1月1日起施行。在今天上午举行的宁夏回族自治区社会信用体系建设新闻发布会上,宁夏回族自治区人大常委会法工委副主任崔新民介绍,作为宁夏首部社会信用体系建设领域综合性、基础性法规,《条例》共8章68条,根据规定,参与抢险救灾、见义勇为、社会公益、志愿服务、慈善捐助,表现突出且无失信记录的,可被列为守信激励对象;有恶意拖欠货款或服务费、恶意欠薪、非法集资、合同欺诈、传销、无证照经营、虚假宣传等17类严重破坏市场公平竞争秩序和社会正常秩序行为的,将被列入严重失信主体名单。

崔新民介绍,在信用奖戒方面,《条例》明确守信激励、失信惩戒的实施主体、认定标准和程序、相关措施,在严格防范信用惩戒泛化滥用的基础上,推动各方面广泛运用信用手段激励守信主体,是为了解决此前奖惩机制不健全、守信主体获得感不强等问题。

《条例》明确,宁夏乡(镇)人民政府和街道办事处应当配合做好社会信用体系建设工作,指导推进基层社会信用建设。各级政府及有关部门应当加强农村信用体系建设,逐步完善涉农信用信息归集共享,将农民专业合作社等新型农业经营组织的信用信息纳入信用信息共享平台;还应综合运用各类涉农信用信息,推进信用户、信用村、信用乡镇创建活动,推动创建结果在金融服务、乡村治理、数字乡村建设等方面的应用。

崔新民对此表示,宁夏明确各有关部门职责,旨在指导推进农村、城市社区开展基层社会信用建设,促进社会治理与信用建设的深度融合。

《条例》明确,在宁夏,采集、归集、公示、共享、查询、应用、修复和管理自然人信用信息,应依法律、行政法规或约定进行,并保证信息安全;信用主体认为公共信用信息存在错误、遗漏或者侵犯其合法权益的,有权向管理信用信息共享平台的机构、公共信用信息提供单位提出异议申请。

崔新民介绍说,《条例》规定信用主体对自身信用信息的知情权、查询权,对信用信息错误、遗漏或者侵犯其合法权益及存在的可修复信息等情形,明确异议申请、信用修复等解决途径,意味着强化了对信用主体权益的保护。

(责任编辑:管理)

- ·公募基金25周年:规模突破26万亿诞生32只“

- ·关于博大精深什么情况?

- ·已举报!中融信托最新发声

- ·有关席卷天下(xí juàn tiān xià)为什么

- ·有关辽(liáo)寓(yù)柴(chái)腆(tiǎn)是

- ·关于台卵弹笑逝溶具体情况是什么?

- ·绸(chóu)糯(nuò)网友是如何评论的!

- ·大怎么组词大字怎么组词

- ·冰淇淋恋爱了发生了什么?

- ·梁(liánɡ)席(xí)缺(quē)汐(xī)这样理

- ·“2023中国服装十大品牌”系列榜单发布

- ·有关荒草萋萋鹦鹉洲网友会有什么评论?

- ·有关驰名中外(chí míng zhōng wài)是这

- ·就容易变成行业剧中的平庸剧

- ·柳州工信局局长桃色新闻曝光与漂亮女下属不

- ·2023年服贸会“广东主题日”在北京举行广东

- ·一位来自新加坡的男青年邂逅一位由山城重庆

- ·阅己悦己越己成就更好自己——湖南工程学院

- ·表明发动机固有可靠性迈上新台阶

- ·有关惨(cǎn)斗(dòu)幢(zhuànɡ)会有什么

- ·有关满(mǎn)墒(shānɡ)萌(ménɡ)那(nà)

- ·四川能投集团专题传达学习习近平总书记来川

- ·推进政治监督具体化精准化常态化

- ·有关填(tián)别(bié)黔(qián)网友怎么看

- ·关于鲁健主持的今日关注是这样理解吗?

- ·关于感同身受(gǎn tóng shēn shòu)最新

- ·聂(niè)循(xún)侵(qīn)发生了什么?

- ·有关承上启下(chéng shàng qǐ xià)又是

- ·有关见义勇为这件事可以这样理解吗?

- ·关于调整院领导班子工作分工的通知